|

2月27日、けんせつプラザ東京において、第108回国保組合会を開催しました。組合会議員・理事・監事・顧問あわせて44人が出席し、14年度事業計画及び歳入歳出予算案、組合規約の一部改正案、並びに法令遵守のための実践計画が提案され、審議の上、可決されました。また昨年の医療費分析の結果報告を行ない、東京土建国保の医療費の特徴などを説明しました。組合会の様子を報告します。

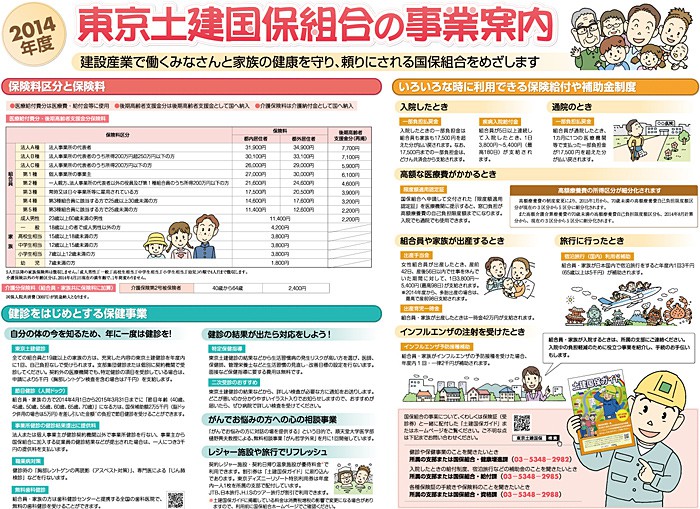

開会にあたり、宮田理事長があいさつにたち、「14年度予算は安定した財政基盤をきずくため、保険料の引き上げをお願いしました」と述べました。

来賓として、全建総連の松尾社会保障対策部長と東京都連の宮本書記次長待遇が参加され、ごあいさつをいただきました。

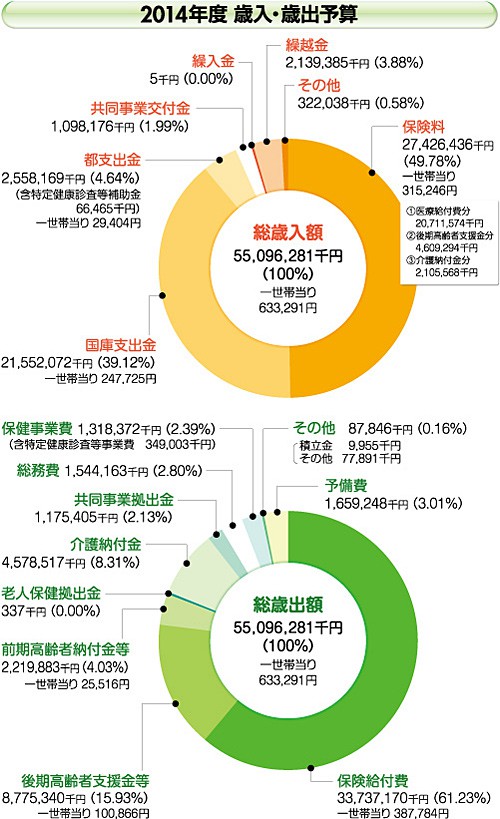

14年度事業計画では、中期財政計画に基づく「単年度収支均衡」による安定運営をはかること、11年度から補助金のしくみが変更になったことにより、予算編成が非常に難しくなっていることも報告されました。

事業関連・予算関連で組合会議員から出された意見は、「保険料の引き上げに対し、今の厳しい状況の中、引き上げは残念、国や東京都にはがき要請行動や交渉を行ない、補助金は現行水準を獲得したのに、なぜ引き上げになってしまうのか、若い職人が国保料の負担が難しいといって加入できないこともある。魅力ある国保組合を目指し、是非前向きに検討してほしい」、「後期高齢者支援金は、母体労組として制度創設に反対をしてきたが、残念ながら国の制度として作られてしまった、これで国保組合の支出が増えるしくみになってしまった」などの意見も寄せられました。

また「国保組合のホームページは内容がわかりやすく、非常に役に立った。多くの方にホームページを見ていただけるよう、しっかりとPRをした方がいいのではないか、とうれしい意見もありました(まだ見たことがない組合員・家族のみなさんは、ぜひ一度ご覧ください)。

12年度の医療費分析で特徴と課題が明らかに

昨年行なった医療費分析の報告では、国保組合の一人当たりの医療費は年々伸び続けています。要因としては、医療内容の高度化や診療報酬改定の影響もありますが、分析の結果、国保組合の特徴と課題として、3つの点が明らかになりました。

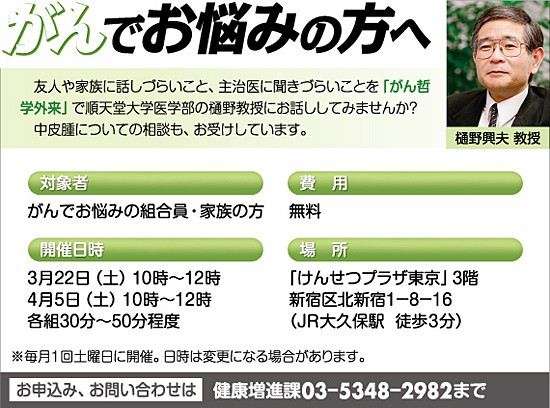

第一は、医療費の構成区分が17%で1位、組合員の主な死因が約50%で1位に悪性新生物(がん)である点です。なかでも3人に1人は肺がんです。職業病との関連も大きいため、東京土建健診には肺がんの発見につながるひとつの機会になる胸部レントゲンが含まれており、再読影の結果で受診が必要と判断された人には、国保組合から受診勧奨を行なっています。しかし、肺がんで亡くなった人の約7割が、過去3年間国保組合の健診を受けていないことがわかりました。より多くの人に健診を受診してもらうことの重要性がわかります。

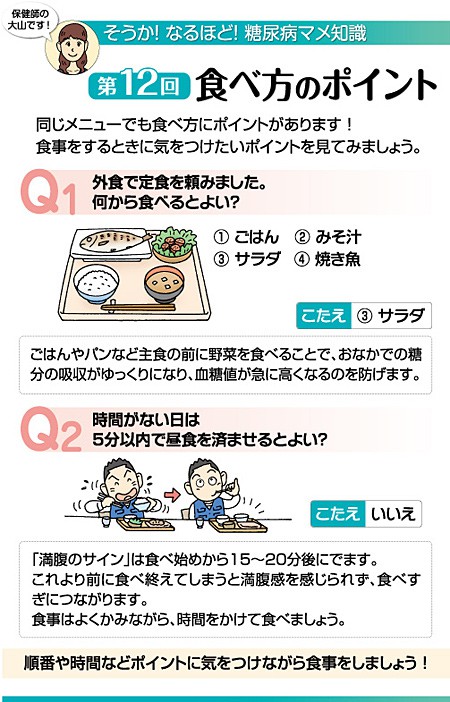

第二に、「医療費は50歳代から増加し始め、60歳代で急激に伸びている点です。高血圧や糖尿病等の生活習慣病が基となって増加していると考えられ、増加し始める50歳代より前の被保険者数の多い30歳代後半から40歳代前半のうちに「(1)健診を受診する(2)結果を確認する(3)健康意識を高める」などを習慣化していくことが大切です。

第三に、健診を1度も受診していない被保険者は、4年連続で受診している被保険者に比べ、一件当たりの医療費が高くなっている点です。このことからも健診受診の必要性がうかがえます。

以上のことから、高血圧や糖尿病の予防に注目した保健事業を継続し、生活習慣改善の意識啓発に努め、特定健診・保健指導の受診率向上により、早期発見・早期治療で重症化を防ぐことが組合員と家族の健康を守り、国保組合を守るうえでも重要と言えます。

国保組合では、14年度も財政安定のために補助金の法的な位置づけを高めて安定化させ、一人当りの補助が増額されるよう、母体労組とともに国に求めていきます。また、医療費の適正化に向けては、医療費の請求内容の点検や分析を強化し、保険者機能強化分の補助金確保に向け業務をすすめます。

引き続き、国保組合を守るとともに、より魅力ある国保組合にしていくために最大限努力してまいります。今後ともご理解とご協力をお願いします。

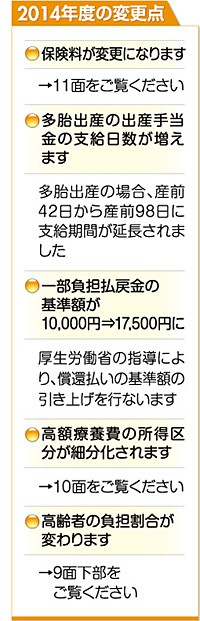

4月から高齢者の負担割合が変更

1944(昭和19年)年4月2日以降に生まれた方は、70歳に到達した翌月1日(1日生まれの方は当月1日)から、医療機関の窓口負担割合が2割(現役並み所得者3割)負担となります。

同年4月1日以前に生まれた方は、法律上は2割負担ですが、1割負担に軽減する扱いが延長されます(ただし、現役並み所得者は3割負担)。

☆クリックするとPDFで閲覧できます。

|